学校だより

1月行く、2月逃げる、3月去る・・・「運をつかむために」

2023年を迎え、多くの人が新年の目標を決めてスタートを切り、もう2か月が過ぎようとしています。年始である1月から3月は「行く逃げる去る」と例えられるように、忙しい日々が続きます。生徒の皆さん、目標設定に向けての取組は順調に進んでいるでしょうか。3年生は県内私立高校の入試を終え、「合格」を手にしています。私立高校を第一志望としている生徒の多くは自分の夢や希望の実現に一番合っていると決めた高校に入学する権利を得ました。コロナ禍で多くの制約のあった中、自らの力で勝ち取った「合格」の喜び、目標を達成した瞬間は、格別な思いだったことでしょう。「合格」おめでとうございます。次は県立高校を第一志望としている生徒の出番です。それぞれの目標達成に向けて最後まで努力を積み重ねていきましょう。

目標達成に向けて、お手本となるのがメジャーリーグ(アメリカの野球リーグ)で二刀流(投手と野手)を実行し、大活躍している大谷翔平選手です。大谷選手が高校1年生の時に書いた「目標達成シート(マンダラート)」は有名で、目標達成までの計画と実践によって今の活躍があるのだといわれています。マンダラートは右のような9×9の合計81個のマス目が書かれていて、中心にあるマスに自分が達成したい「大きな目標」を記入します。高校時代の大谷選手の大きな目標は「プロ野球8球団からドラフト指名される」でした。そこで注目されたのが、目標達成に必要な8つの要素の一つとして「運」を挙げているところです。大谷選手は「運」を勝ち取るためにも「あいさつ」「ゴミ拾い」「部屋掃除」「道具を大切に」「プラス思考」「応援される人になる」「本を読む」「審判さんへの態度」という具体策を書き込んでいます。メジャーリーガーとなった今でも、グランドのゴミを拾う場面がメディアでも取り上げられています。高校時代に「目標達成シート」で培ってきた習慣が、今でも身に付いています。目標達成のための積み重ねが、運を味方につけ、気がつくと大きな目標を達成することに繋がっています。日本のプロ野球でもアメリカのメジャ-リーグでも、二刀流を認め、挑戦させてくれる監督と巡り会っているのも、大谷選手が運を引き寄せつかむための取組を行ってきているからかも知れません。

3年生の廊下には、学年委員作成のメッセージボードがあり、中学校での生活が残りわずかとなってきています。目標達成のための取組に遅いということはありません。私の一つ年上である三浦知良さん(プロサッカー選手)が、ポルトガルでの新たな挑戦を決断しました。プロサッカー選手としての自己管理とモチベーションの維持、そして何よりサッカーに対しての熱い情熱に大きな影響を受けています。大谷選手や三浦選手から目標を達成するために必要なことを学んでみてはどうでしょうか。運は待っているだけ、神頼みではつかむことはできません。自ら引き寄せるものです。目標達成に 向けて計画・実践すること、そんな那須中学校をこれからも目指していきます。

「一年の計は元旦にあり」・・・本年もよろしくお願いいたします。

冬休み明け全校集会(オンライン)で生徒に伝えたことをお知らせします。

「一年の計は元旦にあり」の意味は、新しい年の計画は、年初めの元旦にきちんとたてなさい。そして、なにかを始める時には、計画をきちんと立てる必要があるということです。

皆さんは、この令和5年(2023年)をどのように過ごしていこうかと計画を立てたでしょうか。

私は、20歳の時から続けている年始めのルーティーンがあります。30年以上続けています。元旦にランニングを行い、1月2日には箱根駅伝の往路スタートと大学ラグビー準決勝を観戦しています。残念ながらここ3年、箱根駅伝はコロナの影響で見に行けていませんが。そして、今年自分が取り組むべきことを手帳に書くようにしています。今年もこのルーティーンを行い、2023年がスタートしています。

3年生の皆さんは、進路に向けて具体的な努力目標、「入試に向けてこういう計画で学習していこう。こんなふうに生活していこう。」ということを考えて、スタートし、4月からの新しい生活では「こんなことをしたい」という夢を持てていると思います。

1・2年生の皆さんは、どうですか。今の学年をどのように締めくくるか、そして進級してからの新しい学年では、どのような計画で、充実した学年にしていくか、考えていますか。「まだ計画など立てていない」と思った人は、今すぐ、どんな1年にしたいか思い描いてください。思い描くだけでは、何も変わりませんので、それに向かって何をどのようにするかという具体的な計画を立ててください。そして、計画したこと、やろうとしたことを少しずつ実践し始めてください。そうすれば、あなた自身のこれからの成長が、とても楽しみになります。

最後に、「1年の計は元旦にあり」という言葉が載っている中国明時代の「月令広義」(げつりょうこうぎ)という書物に載っている別の言葉も紹介しておきます。

「1日の計は晨【あした(朝)】にあり」(1日の計画は朝に立てるべきだ。)

「一生の計は勤にあり」(一生の計画は真面目に働くことで決まる。)

「一家の計は身にあり」(一家の将来は健康で決まる)

2023年が、皆さんそれぞれにとって、また那須中学校にとって、よい年になることを祈念します。

昨年は、生徒主体のスポーツフェスティバル、ルールメイキング(校則の見直し)の取組、一人一人が主役となった文化祭、水曜講座での新たな可能性の発見と、生徒の「日々成長」を身近に感じることができ、初めての校長として大変幸せな一年となりました。多くの皆さんの支えがあり、豊かなかかわりの中で生徒は成長してきています。その成長を止めることなく、さらに加速していけるように、教職員一丸となって新年度も取り組んで参ります。御理解と御支援を引き続きよろしくお願いいたします。

本校は、「振り返り(リフレクション)」に力を入れています。

本校では、「フォーサイト」という手帳を活用しています。

どんな環境でも自分の人生を切り拓いていくリーダーシップを身に付けるには「振り返りの力」が必要だと考えます。しかし、振り返りの力はすぐには身に付けられるものではありません。日々の繰り返し、積み重ねがあってこその振り返り力です。そのため、ビジネスマン向けの手帳を生徒向けにアレンジし、毎日使ってもらうことで、振り返り力をたかめるトレーニングができるようにしました。子供たちが振り返り力を高められるように、そして子供たちが主体的に自分の道を切り拓いていけるように、このような想いを込めて、フォーサイト手帳が誕生しました。フォーサイト手帳の「習慣化」により「振り返り力」は高まり、「振り返り力」の向上により主体性は育まれます。より多くの子供たちにフォーサイト手帳を活用していただくことで、激動の時代の中でも、自分の可能性を引き出し、自分の人生を切り拓いていただきたいと考えております。(フォーサイト関連記事より抜粋)

自分自身の目標達成や改善を考えるきっかけとして、フォーサイト手帳を使い、自分をコントロールします。

社会人の多くは自分のスケジュールを自分で管理します。本校で大切にしている自律を実現するためには、自分をコントロールするための練習が必要で、それを教職員は支援します。生徒はフォーサイト手帳を活用することで自分に合った学びを生徒自身で作り上げます。そこからは、学び合や協働的な作業もしたくなるような、子供自身の個別学習が進みます。

仕事をするときに、自律的にPDCAサイクルを回すことができる力があれば、自己管理ができる人物になれます。そのために日頃から、自分で計画し、実行できる力を身に付け、自律した生活ができるようになることが重要です。本校では、生徒自身が一日(24時間)の使い方や週単位、月単位の予定の計画ができるようになることを目標として、毎日、フォーサイト手帳を活用しています。一日の行動を「見える化」し、偏った時間の使い方をしていないか、無理や無駄がないかを確認するために、ゲームやSNSの時間も記入します。事実を書くことで、無駄な時間やすきま時間も見つかります。これにより、これまで活用していなかった時間の有効活用ができ、授業以外の勉強時間を作ることも可能になります。さらに、ゲームやSNSの時間も含め、優先順位を決めながら行動を選択できるようになります。また、書き方もいろいろであってよく、色の使い方や文字だけではなくイラストも使うなど、自分だけのフォーサイト手帳を作ることが大切です。

各教科の時間においても振り返り(リフレクション)に力を入れています。リフレクションで縦にも横にも学びに向かう力を伸ばしていきたいと考えています。《自走+協働=目指す生徒像へ》

縦:学び方を学ぶ。そのことで結果として自らの学びの質が上がる。自走できるようになる。

横:仲間の姿から学ぶ。他者の学び方から学ぶ。他者のコンテンツ理解から学ぶ。協働での学び。

実りの秋・・・チャレンジし続けた先のブレイクスルー(突破)

10月29日(土)、統合した那須中学校として8回目の文化祭。3年ぶりに全学級での合唱コンクールを入場制限を設けずに行いました。多くの観客に後押しされて、素晴らしい歌声が体育館中に響き渡りました。プログラム最後は、3年生が学年合唱「いのちの歌」で締めくくりました。思わず目頭が熱くなった場面でした。一人一人の満足した表情、初めての文化祭を精一杯楽しんでいる様子に心が和みました。学校に来て楽しかったと感じる、仲間と充実した時間を共有できた実感、そんな思いをつくることが学校にとっては大事だと考えています。午前中の有志発表の場にも多くの生徒がチャレンジしていました。元生徒会長の さんは、幕間を盛り上げる一発芸を披露しました。その活動が大いに文化祭を盛り上げました。授業だけでは見られない生徒の様子を見ることができて、新たな一面を発見しました。きっと、私と同じ思いをもたれた保護者の方も多かったのではないかと思います。まさに学び多き・実りの秋となりました。当日は、コロナ感染症対策に御協力いただき、ありがとうございました。来年度の文化祭に今年度の成果を引き継いでいってくれると思います。

さて、今月下旬には2年生のマイチャレンジ(職場体験学習)がありました。3年ぶりのマイチャレンジ・職場体験学習でした。27の事業所の皆様に御協力いただき、11/16(水)~11/18(金)の3日間実施しました。中学校の教育活動で、大きな役割を担ってきた職場体験学習を行うことができて大変うれしく思いました。各事業所での活動で、自分自身の新たな一面を発見してくれることを期待しています。そして、自分自身が変わるターニングポイントとなることにも大きな期待を寄せています。

文部科学省では、キャリア教育が提唱された背景からその必要性と意義などを明記しています。

要約したものを紹介します。

子供たちが希望をもって、自立的に自分の未来を切り拓いて生きていくためには、変化を恐れず、変化に対応していく力と態度を育てることが不可欠。そのためには日常の教育活動を通して、学ぶ面白さや学びへの挑戦の意味を体得させることが大切である。未知の知識や体験に関心をもち、仲間と協力して学ぶことの楽しさを通じて、未経験の体験に挑戦する勇気とその価値を体得することで、学び続ける意欲を維持する基盤をつくることができる。自然体験や社会体験等の体験活動は、他者の存在意義を認識し、社会への関心を高め社会との関係を学ぶ機会となり、将来の社会人としての基盤づくりともなる。それには、学校の努力だけでなく、家庭・地域が学校と連携して、同じ目標に向かう協力体制を築くことが不可欠である。

また、経済産業省では、2006年に「社会人基礎力」を提唱しています。「社会人基礎力」とは、「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」の3つの能力(12の能力要素)から構成されており、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」としています。

●前に踏み出す力(アクション) ~一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力

●考え抜く力(シンキング) ~疑問を持ち、考え抜く力

●チームで働く力(チームワーク) ~多様な人々とともに、目標に向けて協力する力

中学校教育で「生きる力」を身に付け、社会で通用する教育を進めていけるよう今後も努力していきます。

前期の「日々成長」から、「失敗よりも何もしないことを恐れろ」

10月13日(木)後期始業式。気持ちを新たに後期が始まりました。始業式で生徒に話したことを紹介します。

「『日々成長』するために必要なことは、チャレンジすること・チャレンジし続けることです。自分でチャレンジすることを決めて、それを積み上げていきましょう。その先には、ブレイクスルー(突破)があるはずです。」

10月14日(金)から始まった那須地区新人大会。新チームでこれまで積み上げてきたものを精一杯発揮していました。自分たちの望んだ結果につながらなかったかもしれませんが、積み上げていくことでその先にブレークスルー(突破)があるはずです。厳しい冬を乗り越え、3年生になってからの大会で結果につなげていってほしいと思います。

10月29日(土)那須中学校として8回目の文化祭。3年ぶりに全学級での合唱。入場制限を設けずに行います。多くの方に、学級ごとに取り組んできた(積み上げてきた)合唱を聴いていただきたいと考えています。会場内に椅子150席と立ち見席を用意しています。当日は混雑することも考えられますので、マスクの着用と入場の際の体温チェックと手指の消毒に御協力ください。

さて、表題の「失敗よりも何もしないことを恐れろ」は、本田技研工業(HONDA)の創業者である本田宗一郎さんの言葉です。正しくは「チャレンジして失敗を恐れるよりも、何もしないことを恐れろ」と言われています。失敗したらどうしようと考えてしまって、新しいことへの一歩を踏み出せないことはたくさんあります。それでも私たちは失敗から多くのことを学び、次の成長へとつなげることができるのも事実です。チャレンジする、そのための第一歩を踏み出してみる。そう考えただけでも少し前向きな気持ちになれます。

コロナ禍ではありますが、中学生の今しかできないことがいろいろあるはずです。生徒には新しいことにチャレンジする勇気をもって、まず第一歩をふみ出してほしいです。そうすることで新しい自分との出会いや発見があったり、これまでの自分よりも輝く存在になれたりするのではないでしょうか。これからも那須中生の「日々成長」を全力で応援していきます。

コロナ禍の中での旅行的行事の意味。「非日常」から「学び」へ

現在、新型コロナウイルスが蔓延し様々な自粛が強いられている中、感染リスクと安全性の担保のために大きな負担を抱えながらも多くの学校で修学旅行等の旅行的行事を実施しているのは、修学旅行等でしか得られない教育的効果があるからだと考えています。今後、時勢によって修学旅行等の内容や形態が変化し続けたとしても、修学旅行等の価値は変わらず、学校教育において重要な役割を果たし続けると思います。旅行的行事における「学び」は、通常授業の延長として事前事後学習を行い、その過程で生徒の「主体性」を育むこことが重要です。「非日常」的な経験が生徒の「学び」をより豊かなものにし、行事を通して学び方を学ぶことで、その教育効果はキャリア教育の醸成や価値観の形成、変化に関与する、教育的に非常に有意義なものであると考えています。

本校でも3年ぶりに京都・奈良への修学旅行を9/1~3で実施しました。それに併せて、1年生の宿泊学習、2年生の会津研修旅行も行いました。子供たちからのお土産話や学年だよりで、どのような活動を行い、どんな成長につながったのか確認していただければと思います。修学旅行の3日間、一緒に子供たちを見ていただいた添乗員の方からは多くのお褒めの言葉をいただきました。一つ紹介します。「夕食時、大部屋での会食の際に、スリッパをきれいに並べていました。あれほどきれいに並べている学校は初めてです。」私も玄関の履き物をそろえることは気にしているので、この褒め言葉はとてもうれしかったですし、子供たちの成長をしっかりと確認する場面でもありました。3日間大変お世話になりました。また、子供たちを送り出す準備をしていただきありがとうございました。

学校生活の中で、一人一人が「日々成長」していけるよう先生方と力を合わせていきます。今後とも御理解と御協力をよろしくお願いします。

失敗から学ぶは結果論。順風満帆に成長できるなら、それがベスト

「失敗から学ぶ」、「失敗は成長の糧になる」といった考え方があります。メジャーリーグで活躍している大谷選手は「それは結果論であり、基本的に失敗しないにこしたことはない」と言っています。以下は大谷選手の言葉です。「成長を実感できるのは、やはり物事がうまく進んでいるとき。日々の練習や試合を通じ、できないことができるようになったときです。そのほうが楽しいですし、その楽しさを実感し続けるのが(成長のために)大事なことなんじゃないかと思います。ですから、基本的には失敗をせず、順風満帆にいくのがベストなのかなと考えています。」2016年に日本最速165キロを出してもなお、大谷選手は課題を見出し、成長しようとしていました。最高の一日。最高の一年だったとしても、常に課題を見つけ、常に解決していけば、私たちはどこまででも成長できます。悪い時に改善することは誰もがやります。でも、最高のときは違います。ほとんどの人が改善せずに、満足してしまいます。その時こそ、大きな成長を遂げることができるのです。日本最速165キロを投げた時、大谷選手はこう言いました。「(165キロの感覚は)特に変わらなかった。投球のクオリティも低いですし、まだまだ自分で納得できる部分が少ない。もっと良くなる球が多いと思う。」最高のときでも、課題を見つけていました。だからこそ、今、メジャーリーグで素晴らしい活躍を続けているのです。1918年のベーブ・ルース以来104年ぶりとなる「2桁勝利、2桁本塁打」を達成しました。

3年生運動部の最後の大会・総合体育大会が終了しました。また、吹奏楽部の目標であった栃木県吹奏楽コンクールも終了しました。最高の結果から多くのことを学び次につなげていける部は、限られています。自分たちの目標としていた結果と違っても部活動を通しての「日々成長」を再確認し、できないことができるようになるための努力を続けていってほしいと思います。それを続けていくことが、自分自身の可能性を大きく広げていくことにつながっていきます。皆さんの更なる成長を期待しています。

子供を主語に・・・学校ルールの見直し

先日の親学習プログラムには、たくさんの参加をいただきありがとうございました。お陰様で、みんなが成長できる時間を作って頂きました。生涯学習課・かおり会の皆様にも感謝です。

さて、本校では「子供を主語に」を学びのコンセプトとして教育活動に取り組んでいます。先日のスポーツフェスティバルも生徒全員が楽しめる活動になるよう、実行委員を中心に企画運営を行いました。種目説明会を職員室で実施し、教職員にそれぞれの種目担当生徒がしっかりと説明することができました。そのこともあって、当日の子供たちの笑顔溢れる活動につながっています。

そして、本校では「子供を主語に」で、「ルールメイキング」にも取り組んでいます。「ルールメイキング」は学校の校則・ルールの対話的な見直しを通じて、みんなが主体的に関われる学校をつくっていく取組です。校則を見直したり、変えたりすることが目的ではなく、生徒や教員同士で対話を重ね、みんなの納得解をつくっていくプロセスを大切にしています。具体的には、髪型・靴下・靴を中心に、「生徒心得」の見直しを行っています。7/14(木)学校運営協議会での熟議①において、野中生徒会長が進捗状況について説明します。その後、試行期間を経て、正式に見直しをしていく予定となっています。ルール決定の過程を子供たちに返して、ルールを決めた自分たちの責任であると考えてほしいと思います。そして、それを教えることが主権者教育、シチズンシップ教育(※)を進めていくことにもなります。社会は自分たちがつくるもの、社会を構成する一員としての責任感を身につけさせる機会と考えています。※シチズンシップ教育:市民として必要な要素を備え、市民としての役割を果たせるようになることを目指す教育のことです。

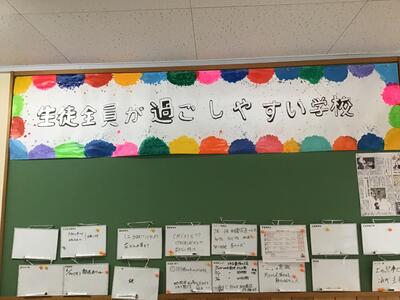

下の写真は、生徒昇降口に掲示してある今年度の生徒会スローガンです。

マインドセット「やればできる!」の研究

著書『マインドセット「やればできる!」の研究』(キャロル・S・ドゥエック)を知っていますか。2016年に発行されて増補改訂されている世界的ベストセラーです。学業・ビジネス・スポーツ・人間関係、成功と失敗、勝ち負けは、“マインドセット"で決まる。 20年以上の膨大な調査から生まれた、「成功心理学」の古典的名著で、 同じような能力でも一度の失敗で「もうダメだ」と落ちこむ人と何が失敗の原因かを考える人がいる、 問題がむずかしいとやりたがらない子、むずかしい問題ほど目を輝かせる子がいる、それらの違いは、どこからくるのか?能力や才能は生まれつきではないことを20年間の調査で実証した正真正銘の“成功者たちの心理学"です。その中で、「人間の能力は学習や経験によって伸ばせるものなのか、それとも、石版に刻まれたように変化しないものなのか。今、あなたがどちらの説を信じるかによって、あなたの未来は大きく変わってくる。

自分の能力は石版刻まれたように固定的で変わらないと信じている人:「硬直マインドセット=fixed mindset」

人間の基本的資質は努力しだいで伸ばすことができるという信念:「しなやかマインドセット=growth mindset」

「うまくいかないときにこそ、粘り強い頑張りを見せるのが『しなやかマインドセット』の特徴だ。人生の試練を乗り越える力を与えてくれるのは、このマインドセットなのである。とあります。また、本書の中で、著名な教育心理学者、ベンジャミン・ブルームが、「米国および他の国々の学校教育について、40年間にわたる綿密な調査を行った結果、まず第1に分かったのは、学習できる環境があるかぎり、世界中のほとんどだれでも能力を伸ばすことが可お能だということである」やればできるという信念を持って指導に当たった教師のもとでは、生徒の学力差がなくなっていった。それは、その教師たちが「できない」生徒の心をとらえて動かす方法を心得ていたからである。ともあります。生徒(子供)に関わる大人(教職員・保護者)によって、子供は成長していきます。子供たちのもっている可能性を最大限発揮できる関わりをしていければと考えています。

固定担任制から全員担任制へ

本校では医療の世界における「チーム医療」のようなものを教育環境でめざしています。教員それぞれの能力や専門性を最大限に生かし、生徒たちにとってベストな環境づくりをチームで行います。生徒たちにとっては、枠にとらわれず誰にでも相談できる環境があります。相談したい内容によって、ベストなアドバイスをもらえることは、安心して学校生活を送ることにつながります。気軽に声をかけてもらえるように教職員も雰囲気づくりに努めていきます。

その取組の第一歩である「ローテーション道徳」を、4/18(月)に全校道徳オリエンテーションとしてリモートで行いました。1 年 2 組で瀧澤洋樹教諭の説明・授業を各クラスに配信しました。サッカー部の 3 年生が積極的に発言をしてくれました。お互いに意見を交流させることで、多様な価値観を学ぶことへの楽しさを感じ取ることができました。「ローテーション道徳」とは、学年スタッフが年間の授業を分担し、担当する教材はそのままに実施クラスを週ごとに替える取組です。オリエンテーションの中では、教員で代わる代わる授業を担当するシステムやそのメリットの説明・授業の約束事などを確認しました。教師によって進め方や雰囲気が違うため、生徒にとって学ぶ機会が増えることが最大のメリットです。発言しやすい雰囲気づくりをするために、先生と生徒、全員でつくる授業だということを説明しました。

また、3人組のトリオ学習を取り入れ、伝え合う活動が活発になるよう工夫しています。5月の連休後から「ローテーション道徳」の日には、その授業者が朝の会や帰りの会・給食指導を行うなどの担任業務を行っている学年があります。そこで生まれた関係性から、生徒が誰にでも気軽に相談できる環境を作っていければと考えています。